Tredici anni alla guida della FITeT, i tre mandati ricchi di sfide di Vito Penna

- Pubblicato: 18 Maggio 2021

È stato il più giovane Presidente della FITeT e quando è stato eletto, nel gennaio 1976, a poco più di 33 anni, lo era anche di tutte le altre Federazioni affiliate al CONI. Vito Penna ha guidato il tennistavolo italiano fino al novembre 1988 ed è stato protagonista di tre mandati all’insegna delle innovazioni e delle sfide.

È stato il più giovane Presidente della FITeT e quando è stato eletto, nel gennaio 1976, a poco più di 33 anni, lo era anche di tutte le altre Federazioni affiliate al CONI. Vito Penna ha guidato il tennistavolo italiano fino al novembre 1988 ed è stato protagonista di tre mandati all’insegna delle innovazioni e delle sfide.

Buongiorno Presidente, come è entrato in contatto con la realtà pongistica?

«Direi come tanti della mia generazione e non solo. Nel 1952, qualche anno dopo la fine della 2ª Guerra Mondiale, avevo 10 anni. Iniziai a frequentare l’ambiente della parrocchia dello storico quartiere di Trastevere, dove sono nato e cresciuto. Era l’unico ambiente associativo. Non c’era un campo per giocare a calcio, né altri ambienti esterni per fare sport al chiuso. Tra l’altro, i pochissimi disponibili a Roma non avevano mai visto gare di tennistavolo. Il ping pong non era considerato sport per la gioventù anteguerra, ma solo un gioco, peraltro poco formativo. Potevamo solo contare su alcune salette dell'annesso convento dei francescani. In una c'era un tavolo per giocare a ping pong e racchette di legno opera di un frate artigiano. Con quegli attrezzi di fortuna noi ragazzini ci affannavamo a sfidarci, giocando con le regole più disparate. A un certo punto, essendo questo tipo di realtà associativa analogo ad altre collegate al CSI, iniziammo a confrontarci con le altre parrocchie».

Le piaceva giocare?

«Mi divertivo, come i miei coetanei. Gradualmente, però, crescevano ragazzini più piccoli, che diventavano più bravi di me. Ancor prima dei 20 anni fui gentilmente consigliato dai frati di farmi da parte. Venni “spintaneamente” obbligato ad accompagnare alle gare interparrocchiali i più bravi. Così ho cominciato la mia attività "dirigenziale". All’inizio degli anni '60, scoprimmo l’esistenza di una specie di tennistavolo organizzato, che si chiamava GITeT».

Cosa avete fatto?

«Eravamo una piccola delegazione di curiosi e siamo andati nella sede nazionale del GITeT. Era a Roma, in via Crescenzio, una piccola stanza nella palazzina del CONI regionale. Lì c’era il segretario generale Aldo Cappellini, che faceva un po’ tutto. Ci spiegò che c’erano dei campionati, che si svolgevano sulla base di materiali e regole di gioco ben precise a livello internazionale. Chiedemmo perché GITeT. Ci spiegò che si chiamava così perché era un Gruppo, non una Federazione vera e propria. Era associato alla Federtennis, come ne fosse una costola, da cui riceveva un modestissimo contributo. Ci suggerì di andare a vedere le società che esistevano a Roma. Tra le più importanti, ricordo la Vis e l’Universitas di cui poi divenni dirigente, anche loro ospitate in ambienti parrocchiali. Decidemmo d’iniziare a frequentarle per andare a vedere giocare i campioni dell’epoca. Al nostro livello, ci sembravano dei giocolieri, con le mitiche racchette “Barna” puntinate, senza gommapiuma. Nel frattempo, nel 1964, era stato eletto Presidente Guglielmo Sineri, succedendo a Filippo Dragotto, il quale, quattro anni prima, grazie al sostegno del CSI da cui proveniva, aveva abilmente evitato che divenissimo un’appendice dopolavoristica dell’ENAL. Sineri era Presidente del CSI Milano, fucina all’epoca di giocatori di spessore nazionale, grazie al grande Ugo Luccio, il vero capostipite dei tecnici nostrani. Sineri era un personaggio noto nell’ambiente sportivo anche a livello nazionale. Braccio destro, per l’attività sportiva milanese, dell’allora Cardinale Montini, futuro Papa Paolo VI, ma anche amico del Presidente del CONI, Giulio Onesti. La scelta dell’Assemblea Elettiva era caduta su di lui. Poteva essere la chiave più idonea per far entrare il tennistavolo nel CONI dalla porta, invece che dalla finestra dove resisteva abbarbicato. Conobbi Sante Mochi, dirigente della Bertoni, altra società di Roma, che in quella Assemblea era stato eletto consigliere federale con la responsabilità di seguire l’attività agonistica individuale e a squadre».

Cosa le disse?

«Propose a me e a un altro paio di giovani volenterosi di andare a dargli una mano. Scoprimmo la realtà agonistica di quei tempi assolutamente eroici. Grandi appassionati, giocatori, dirigenti, arbitri, spesso pure litigiosi e indisciplinati. Non poche volte risultava dai referti una specie di anarchia. Partecipavano anche atleti non tesserati e società non affiliate. Non si rispettavano le regole fondamentali perché una organizzazione sportiva si possa definire tale. Ci impegnammo, anche litigando, per far conoscere, applicare e rispettare le regole sia di gioco sia di organizzazione dell’attività, finalizzate all’omologazione dei risultati. Mochi per motivi di lavoro qualche tempo dopo lasciò la Commissione. Sineri mi chiese di sostituirlo. Segretario generale era diventato Fiorenzo Marinone. Per effetto del mio incarico, ho acquisito un’esperienza che mi ha fatto conoscere in profondità l’ambiente federale. Partecipavo ai Consigli, come responsabile dell’attività agonistica nazionale, sia a squadre sia individuale, e quindi dovevo rendermi conto sul campo dei problemi per poi proporre soluzioni».

Poi cosa è avvenuto?

Poi cosa è avvenuto?

«Sineri è stato Presidente dal 1964 al 1975. Ha conseguito nel 1974 un obiettivo importantissimo, il riconoscimento della FITeT quale Federazione "aderente". Non ancora "effettiva", ma comunque non più costola della Federtennis. Il contributo ora arrivava direttamente dal CONI. Eravamo orgogliosi di essere stati riconosciuti uno sport autonomo, anche se sotto osservazione speciale, ma finalmente diretta da parte del CONI. Il riconoscimento fu un passaggio propedeutico per gli sviluppi successivi. Ricordo che Sineri, quando in Consiglio annunciò il riconoscimento, riferì che Onesti, nel congratularsi, gli disse: "Sineri, lei ha fatto un primo, importante passo, come se lei avesse posto il suo cappello nell’anticamera del Consiglio Nazionale". L’obiettivo ora era quello del passo fondamentale, il riconoscimento effettivo. Occorreva però, secondo molti, cambiare marcia. Emergeva una nuova generazione di dirigenti nelle società e di riflesso anche in ambito federale. Si coagulò, a opera di Piero Galli, un movimento programmatico denominato "Fiuggi 75". Vi confluirono, oltre a me, Gianfranco Trovò, Carmine Picone e molti altri. Crebbe spontaneamente un'opposizione, come si direbbe oggi, costruttiva, al Consiglio. In sostanza si chiedeva un ricambio dirigenziale, in vista dei nuovi obiettivi. Benché più giovane rispetto ad altri, mi consideravano l’alfiere di questo movimento. Ne trassi le conseguenze. Durante un Consiglio, per una questione di etica sportiva, ringraziai Sineri e i consiglieri per la fiducia che avevano avuto in me e mi dimisi dall’incarico di responsabile dell’allora Commissione Nazionale Gare. Non ritenevo corretto continuare a collaborare efficacemente con una dirigenza di cui non condividevo più obiettivi e metodi».

Questo stato di cose a cosa ha portato?

«A marzo 1975 si tenne un’Assemblea non elettiva a Pescara. Venne alla luce apertamente l’opposizione, sfiduciando il Presidente e il Consiglio in carica. Per dare un segnale forte e significativo, ma nel rispetto doveroso verso chi ci aveva fino allora guidato, ci astenemmo dall’approvare la relazione biennale. La decisione avvenne alla luce del sole con voto motivato e palese, con una grandissima e inaspettata maggioranza che espresse il doppio dei voti favorevoli. Il rappresentante del CONI all’Assemblea riferì correttamente come fossero andati i lavori. Sineri si consultò con Onesti. Dopo circa sei mesi decise di dimettersi, anche per gravi e sempre più incombenti motivi di salute e familiari. Gli subentrò il Vicepresidente reggente, il triestino Nereo Hauser. Indisse l’Assemblea Straordinaria Elettiva a Roma il 3 gennaio 1976. In quella occasione due furono i candidati, io e Luigi Zuccarini, anche lui grande e leale dirigente, tant’è che poi gli fu affidata la Rivista federale, mio amico e appassionato del nostro sport. Venni eletto Presidente con un Consiglio quasi totalmente nuovo. Dieci mesi dopo, secondo la tempistica olimpica del CONI, si è tenuta l’Assemblea Ordinaria Elettiva quadriennale e sono stato confermato».

Era cominciato dunque il suo primo quadriennio?

«Si. Un quadriennio importante. Fin da gennaio 1976, avevamo promesso qualcosa di nuovo e tutto il Consiglio lavorò sodo per tenere fede all’impegno. L’area tecnico/agonistica venne rivoluzionata, con l’arrivo di Tiao Wenyuan nel 1978. Le strutture periferiche vennero inserite gradualmente nelle sedi CONI. Vennero riorganizzate le strutture centrali. Iniziò l’incremento dei contributi CONI».

Che situazione economica ha trovato?

«Nel 1976 i contributi del CONI erano di 20 milioni di lire annui. Inaspettatamente trovammo 10 milioni di debiti ereditati dalla precedente gestione. Il CONI si rese conto della delicata situazione. Ci aiutò attraverso la concessione di un prestito a lunga scadenza e progressivi incrementi del contributo annuale. Sono orgoglioso di affermare che, quando a novembre 1988 non venni rieletto, quei 20 milioni di lire annui di contributi CONI erano diventati quasi cinque miliardi e, voglio sottolinearlo, senza interventi di sponsor. Grazie al lavoro svolto a tutti i livelli e in tutti gli ambienti, stavamo facendo molta strada e di corsa, guadagnando considerazione nel CONI. Ci focalizzammo sull'obiettivo decisivo, diventare Federazione "effettiva", con pari diritti e dignità rispetto a tutte le altre che componevano il Consiglio Nazionale del CONI. Chiaramente la strada non era agevole. C’erano resistenze da parte di altri sport già presenti nel CONI. Avrebbero dovuto condividere con nuove Federazioni le risorse economiche derivanti dal Totocalcio. Un po’ come a tavola, quando capita di dover condividere la stessa torta, ma con un numero superiore di commensali rispetto al previsto…. Ci siamo comunque riusciti. Avvenne quasi tre anni dopo la mia prima elezione, il 22 febbraio 1979, dopo l’exploit nel 1978 della collaborazione ufficiale con il tennistavolo cinese e anche grazie al sostegno convinto dello stesso Presidente CONI, Giulio Onesti. Molti altri Presidenti federali, sempre più numerosi e stupiti per aver noi aperto la cooperazione con la Cina, dimostravano la loro simpatia per quanto stavamo facendo. Come Artemio Franchi, Presidente della Federcalcio, il quale, congratulandosi per il successo, mi disse che, malgrado i suoi molti impegni, aveva partecipato alla votazione appositamente per "portare il suo piccolo obolo alla nostra giusta causa". Mi commosse e lo abbracciai in pieno Consiglio Nazionale. Non pochi furono poi i Presidenti che mi chiesero consigli e aiuti su come aprire anche per i loro sport rapporti con gli omologhi colleghi cinesi».

Come eravamo messi a livello di risultati agonistici?

Come eravamo messi a livello di risultati agonistici?

«Era proprio la nostra maggiore preoccupazione. Gli Europei a Praga nel 1976, i Mondiali a Birmingham nel 1977 e gli Europei a Duisburg nel 1978 dimostrarono che eravamo abbastanza indietro rispetto alla concorrenza. Emerse l’intuizione, direi unanime del Consiglio, di ingaggiare un tecnico straniero. Considerammo alcune opzioni in ambito europeo, dove però ci guardavano dall’alto in basso. Non tanto perché non ancora maturi per una così impegnativa scelta, quanto perché trovavano credito voci, provenienti dallo stesso nostro mondo, di una nostra incapacità, se non inaffidabilità, nel mantenere gli impegni. In quel periodo la Federazione cinese campione del mondo accettò l’invito di partecipare ai nostri Internazionali. Riuscimmo a convincerli a fermarsi anche a Roma. Organizzammo un incontro/esibizione presso il Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, teatro di alcuni sport dei Giochi Olimpici del 1960. Ebbi l’opportunità di relazionarmi con il Consigliere culturale dell’Ambasciata, parlando di Marco Polo e del gesuita Matteo Ricci, di cui conosceva bene le storie. Mi ha presentato all’Ambasciatore. Proposi di creare una collaborazione tecnica, con l’effettuazione di stage in Italia e in Cina. Ma soprattutto proposi l’invio di un coach della Federazione cinese a tempo pieno in Italia. Si sono presi il loro tempo. Alla fine hanno accettato. Comunicarono che il coach sarebbe stato Tiao Wenyuan. Faceva parte dello staff tecnico della Nazionale cinese, dopo aver smesso di giocare, pochi anni prima, quando era il n. 4 al mondo. Tiao arrivò dopo l’estate del 1978, iniziando con il tennistavolo cinese straordinari rapporti bilaterali. Grande fu lo scalpore. Dopo essere stato invitato in Cina come rappresentante del CIO, suggellava il lavoro da grande diplomatico svolto dal Presidente Onesti, che, assieme a Giorgio De Stefani altro membro CIO, contribuì all’inserimento del nostro sport nel programma dei Giochi Olimpici nel 1988».

Cosa ha comportato questa scelta?

«Un grande progresso tecnico dei nostri atleti. Uno stimolo nei confronti dei nostri allenatori, disposti a mettersi in discussione e a imparare dai migliori. Perché l’esperienza e l’umiltà insegnano che, per chi vuole, c’è sempre da imparare nella vita. Tiao Wenyuan, prima dei mondiali nel marzo 1979 a Pyongyang, Nord Corea, predispose un training camp di 15 giorni a Pechino, ospiti dell’Università dello Sport. Le Nazionali maschile e femminile completarono la preparazione, allenandosi dalla mattina alla sera, con ritmi, metodi e sparring cinesi. Ai Mondiali la nostra squadra maschile ottenne il pass per entrare fra le prime 16 nazioni del mondo. Quella femminile fu promossa dalla terza alla seconda categoria. I risultati conseguiti appena dopo sei mesi da Tiao Wenyuan, come testimoniarono stampa e Tv, avevano dato ragione alla nostra scelta».

Tiao Wenyuan ha inaugurato una nuova tendenza?

«Indubbiamente. Se posso usare una metafora, con quella intuizione è come se avessimo riaperto, con qualche decennio di anticipo e a beneficio anche di altre discipline sportive, la mitica via tracciata da Marco Polo, conosciuta, oggi anche a livello economico, come la “Via della Seta”. Dopo Tiao Wenyuan ci sono stati altri grandi tecnici, Xu Shaofa, Cai Zhenhua e Huang Liang. Oltre a loro, sono arrivati in Italia sparring cinesi. Le società iniziavano a vedere nelle prestazioni dei giocatori e allenatori cinesi un’opportunità per crescere e affermarsi in competizioni non solo nazionali, ma anche internazionali. In Europa ormai ci guardavano con ammirazione e rispetto. Mi chiesero di entrare, era la prima volta per un italiano, nel Board dell’ETTU. Il passo successivo fu nell’ITTF, di cui nel 1987, ai Mondiali di New Delhi, divenne Presidente Ichiro Ogimura, anche con il sostegno aperto e convinto della FITeT e dei colleghi della Federazione di San Marino. La nostra scelta di campo sembrò visionaria ad alcuni in casa nostra e ad altri europei, che avrebbero voluto, dopo venti anni, ancora il gallese Roy Evans. Ma soprattutto sorprese Ogimura, che appena eletto venne a ringraziarci. Iniziò così la nostra amicizia. I fatti successivi ci dettero ancora una volta ragione. Mi chiese di collaborare con lui nella Commissione che decideva sulle candidature agli incarichi ITTF. Quando l’anno dopo il tennistavolo esordì alle Olimpiadi di Seul e l’ITTF decise di concedere alcune wild card, Ogimura mi sostenne affinché una fosse riservata a un italiano».

Cosa accadde?

«Ci fu un confronto agguerrito che mi creò, ovviamente, qualche inimicizia in ambito europeo e non solo. Alla fine andò alle prime Olimpiadi del tennistavolo Massimo Costantini. Fu allo stesso tempo una soddisfazione e un'emozione per tutti. Altro grande sogno realizzato. Per il nostro campione che in Nazionale aveva indossato sempre con grande onore e dignità la maglia azzurra. Per il tennistavolo italiano. Soprattutto per quanti, fin da quando eravamo ping pong negli oratori, avevano creduto nel nostro sport, profondendovi energia, passione e impegno. Mi fa piacere sottolineare la storica presenza a Seul di Costantini come giocatore, voluta a tutti i costi, non solo perché meritata per quanto fatto come atleta per il nostro sport, ma pure come preludio a un suo successivo futuro impegno tecnico nella FITeT. In retrospettiva, vista la sua affermazione quale tecnico di eccellente caratura mondiale, forse anche qui avevamo visto giusto e mai avrei immaginato che, sfortunatamente, anche per lui sarebbe valso il detto biblico… Nemo profeta in patria sua et in domo sua…».

Nella sfera politica federale quale evoluzione è stata vissuta?

Nella sfera politica federale quale evoluzione è stata vissuta?

«Eravamo ormai una Federazione effettiva. Di più. Partner di una crescente potenza sportiva quale la Cina. Avevamo riorganizzato gli Internazionali d’Italia, grazie a Carmine Picone per gli assoluti e a Gianfranco Trovò per i giovanili. Portato il tennistavolo sulla stampa, in televisione, avendo anche come telecronista un certo Bruno Pizzul. Avevamo attirato consensi e allo stesso tempo anche la convinzione, in alcuni ambienti federali e non, che quello che era una volta considerato un giocattolo fosse ormai pronto per passare di mano. Nell’Assemblea Elettiva del 5 luglio 1980, ci fu una coalizione, direi con il senno di poi strumentale, per contrappormi, se non altro formalmente, un candidato più adatto a raggiungere altri obiettivi, dei quali tuttavia nessuno fece cenno in una discussione franca e seria durante l’Assemblea. Questa persona era Gilberto Evangelisti, giornalista della Rai. Secondo i principali esponenti di quella coalizione, avrebbe assicurato un’impennata della nostra presenza sull’emittente nazionale. Evangelisti forse era talmente sicuro di farcela che, su consiglio di qualche supporter, neppure si presentò in Assemblea per farsi almeno conoscere di persona. Ma, visto l’esito del voto, forse si rivelò più esperto di chi lo supportava. La sua assenza fu una decisione che lasciò a dir poco perplessi molti dei partecipanti. Alla fine l’orientamento delle società fu di confermarmi ancora una volta alla presidenza. All’Assemblea Elettiva del gennaio 1985 non ci furono candidature alternative alla mia. Su proposta del Consiglio, Sineri venne acclamato Presidente Onorario per i suoi meriti nel tennistavolo. Diversa la situazione alla Assemblea Elettiva del novembre del 1988».

Perché?

«Ci fu un clima per certi versi simile a quello di otto anni prima. Non ci fu dibattito su quanto e cosa era stato fatto. Dei traguardi raggiunti, incredibili se paragonati a come eravamo partiti all’inizio del 1976, di cui l’ultimo solo un paio di mesi prima con la partecipazione di Costantini alle Olimpiadi, come non fossero mai esistiti. Non per questo gettai la spugna. Non sono mai stato, nemmeno nell’attività professionale, uno che si ritiri dalla competizione, aspra che sia, abbandonando il campo e il suo team. Non venni rieletto. Certo, a nessuno farebbe piacere lasciare un'opera costruita giorno dopo giorno con sacrificio e impegno. Ma in fondo si era giunti alla fine di un ciclo memorabile iniziato molti anni prima. Avevano prevalso logiche che non appartenevano più alla mia cultura, ai miei ideali sportivi, alla mia venticinquennale storia nel tennistavolo. Non avevo dubbi. Avevo la coscienza a posto. Consapevole e soddisfatto di aver dato tutto quello che avevo potuto al nostro sport, considerati oltretutto gli obiettivi raggiunti. Avrei finalmente assicurato più tempo alla mia famiglia, alla quale non avevo dedicato tutto il tempo che meritava. Avrei potuto riversare tutte le energie nella mia professione, da cui infatti ho poi ricevuto molte, ulteriori soddisfazioni».

Torniamo un po’ indietro, quali altre conquiste rivendica alla sua gestione?

«Sin da quando ero responsabile della Commissione Gare, si parlava di Centri Federali per contestualizzare in via permanente addestramento e sviluppo tecnico. Pur con molta buona volontà, non se ne riusciva a creare uno idoneo. Cogliemmo l’occasione prima con Fiuggi, facendoci assegnare la struttura che era stata utilizzata dal CONI per la preparazione della boxe alle Olimpiadi di Roma 1960. Istituimmo, una novità anche a livello europeo, il College federale, dal quale è uscito, un nome su tutti, Massimiliano Mondello. Ma l’occasione più unica che rara l’abbiamo colta e incardinata a Terni. La positiva ricaduta di quella decisione è stata così importante che, a distanza di trent’anni, l’impianto è ancora un modello logistico e un patrimonio sportivo per il tennistavolo italiano».

Perché tanto importante?

«Un passo indietro. Si può dire che da sempre, sia come GITeT sia come FITeT, esisteva il problema della incerta disponibilità di impianti per programmare lo svolgimento delle competizioni nazionali via via più ampie e numerose. Ciò provocava disagi di non poco conto a tutto il movimento. Avere una struttura permanente dedicata al nostro sport sarebbe stato una garanzia per l’attività sia agonistica sia formativa. Era un altro dei sogni da realizzare. L’occasione si presentò a Terni. Ponemmo le basi per la costruzione dell’attuale PalaTennistavolo, poi intitolato al ternano Aldo De Santis, promotore dell’iniziativa. Coinvolgemmo il Comune, l’Istituto per il Credito Sportivo e il Coni per il finanziamento. Ma ci demmo da fare anche nel versante societario. Un esempio, quello del Centro di Senigallia. Convergemmo anche lì tutti gli sforzi possibili per un impianto a beneficio di tutte le realtà pongistiche locali. Si concretizzò una bella collaborazione con il Comune. Ricordo ancora con piacere il lavoro fatto insieme con l’allora sindaco Giuseppe Orciari, per la disponibilità del terreno da parte del Comune, mentre per il finanziamento per la costruzione fu lo stesso Orciari a chiedere l’intervento della FITeT verso il Credito Sportivo e il CONI. Proprio in questi giorni ho constatato con soddisfazione che, dopo molti anni di imperterrite velature da parte di alcuni ambienti senigalliesi, anche la stampa locale ha riconosciuto il ruolo avuto dalla FITeT nella vicenda. È proprio il caso di dire che il tempo è galantuomo».

Cos’altro le piace ricordare?

«Un’iniziativa messa in piedi nel 1985 su idea e opera di Erminio Marcucci, quando la Federazione ha compiuto 40 anni. Era l’addetto stampa della FITeT. Realizzò un lavoro certosino, scavando negli archivi FITeT, arricchito da un molteplice contributo di informazioni, foto, documenti, interviste, ricordi di appassionati e giocatori, molti dei quali scomparsi. Marcucci, con indubbio merito solo a lui ascrivibile, ha saputo ricostruire anno per anno la storia pongistica dal 1945 al 1985, sia agonistica, sia di giocatori, sia di dirigenti, con testi e foto inediti, dando vita al libro “TENNISTAVOLO dal Ping Pong alle Olimpiadi”. Secondo me, a posteriori, la più iconica definizione del ciclo che si sarebbe chiuso nel 1988. Sarebbe bello un secondo libro quando il nostro tennistavolo compirà gli ottant'anni alla fine del quadriennio in corso».

Quali dirigenti che hanno lavorato con lei ricorda con maggior piacere?

Quali dirigenti che hanno lavorato con lei ricorda con maggior piacere?

«Carmine Picone, milanese, è stato Vicepresidente con me e prima con Sineri. Picone è stato un grande dirigente sportivo, non solo nel tennistavolo. Nel tempo è diventato un grandissimo amico personale, fino alla sua scomparsa avvenuta circa un anno fa. Gianfranco Trovò, veneto, pure lui grandissimo amico, mi ha visto entrare nel mondo del tennistavolo che avevo ancora i pantaloni corti. Come dimenticare Luigi Zuccarini, pescarese, che fece nascere la Rivista del Tennistavolo, che Picone aveva fondato come “Notizie” ai tempi della prima presidenza Sineri. E Salvatore Intelisano, che da Presidente regionale fece rinascere il tennistavolo in Sicilia, Antonio D’Amico in Calabria, Franco Zanelotti in Lombardia, Angelo Ambrosini, tesserato come dirigente della Puglia al GITeT dal 1948, Marcello Bicini, romano, responsabile dei Campionati, e Nicola Ferrazzano, ligure, responsabile dei Tornei, Zefferino Mancini, in Umbria, maestro di molti giovani atleti, Piero Galli in Emilia, Edith Santifaller in Alto Adige, Claudio Volpi in Toscana, Aldo Izzo in Campania, Antonio Zardi nelle Marche, Giampiero Cortis in Sardegna. Naturalmente ne potrei citare decine tra dirigenti federali e societari. Ma alla fine ne uscirebbe un elenco lunghissimo, quasi telefonico. Colgo quindi l’occasione di questa intervista per far sapere, anche a quanti non ho potuto citare, che ricordo uno per uno tutti coloro che nel tempo mi hanno onorato della loro apprezzata, anche dialettica, ma sempre leale collaborazione e amicizia. A loro, infatti, vanno ancora oggi non solo il mio ricordo, ma anche tutta la mia stima e il mio ringraziamento più sinceri».

Un motivo di vanto dei suoi mandati?

«Così come ho fatto nella mia vita professionale, non ho mai cercato di conseguire obiettivi complessi da solo, ma sempre facendo leva su risorse di competenze diverse, purché unite, capaci, fattive, coordinate, come le dita di una mano, per raggiungere obiettivi comuni. Quello che oggi è noto come team working. In Consiglio, allargato ai responsabili di settore, in virtù della mia esperienza, svolgevamo riunioni lunghissime. Iniziavano al pomeriggio e terminavano a notte fonda. Esistevano grandi discussioni, fermento, dialettica viva, condivisione e sintesi di idee. Non importava chi le avesse avute. Il fine era che fossero valide, che diventassero patrimonio di tutti. Era importante che si accendesse la lampadina giusta e che tutti ne fossero illuminati».

Ha detto che è tornato a casa tranquillo, vuol dire che ha accettato con serenità la sconfitta alle elezioni?

«Chi mi conosce sa che ho sempre avuto uno spirito competitivo e che, quando in tutti i campi mi si è presentata una sfida, ho dato tutto me stesso per vincerla. Non essere rieletto rientrava però nell’ordine delle cose, com'è naturale nello sport. C’è un tempo per ogni cosa, dice l’Ecclesiaste. Ho sempre pensato che la vita andasse oltre la presidenza della FITeT. Anche se quel periodo è stata un’esperienza di vita alla quale rimarrò inevitabilmente affezionato, essendo tuttora un appassionato del tennistavolo. Sono laureato in Giurisprudenza e mi sono specializzato nel campo giuslavoristico, occupandomi di organizzazione aziendale e di risorse umane. Ho svolto buona parte della mia professione all’INPS, in cui ero anche quando guidavo la Federazione, fino al mio ultimo incarico di Direttore della Sede di Roma. Verso la fine del 1999, ho cambiato “datore di lavoro”. Venni chiamato dall’Università Cattolica di Roma, di cui costituiva parte importante il Policlinico Gemelli, all’incarico di Direttore del Personale, svolgendovi anche altre attività, tra cui quella di Docente alla Facoltà di Economia, fino alla soglia dei settant’anni. Funzioni multitasking, complesse, delicate, di grandissima responsabilità e di altrettanta soddisfazione personale e professionale. Onestamente, sarebbero state assolutamente inconciliabili con la guida di una Federazione impegnativa certo per definizione, ma, sempre più, fin troppo forse, effervescente, come la storia non solo mia, ma anche quella di fatti successivi, fino ai più recenti, hanno confermato».

Foto 1: ai Mondiali del 1987, seduti da sinistra la figlia ed Helios Farrell, presidente della Federazione Messicana e della Confederazione Centro-Sudamerica, Ichiro Ogimura, presidente della ITTF, e Vito Penna, presidente della FITeT

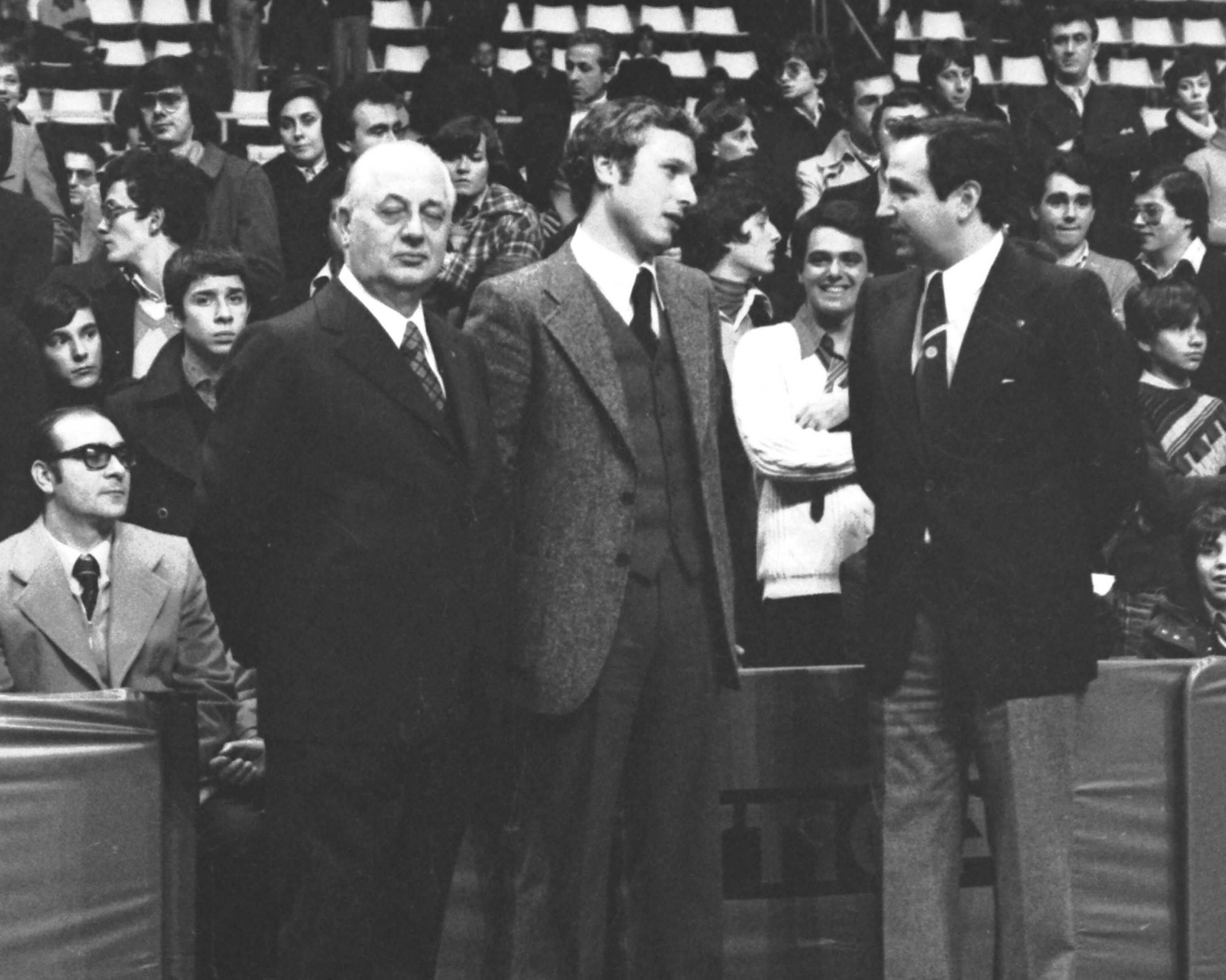

Foto 2 di Francesco Marangio: Bruno Pizzul, commentatore per RAI 1 di un fase degli incontri degli Internazionali d’Italia, al suo fianco il presidente Penna e Fernando Monatti, osservatore del CONI

Foto 3 di Francesco Marangio: il presidente Penna e il vicepresidente Carmine Picone alle premiazioni dei Paesi partecipanti agli Internazionali d’Italia

Foto 4 di Francesco Marangio: Monatti, il presidente Penna e Luigi Zuccarini, che svolgeva anche funzioni di ufficio stampa degli Internazionali, avendo la responsabilità della Rivista

Foto 5 di Francesco Marangio: Gianfranco Trovò e Carmine Picone a una manifestazione